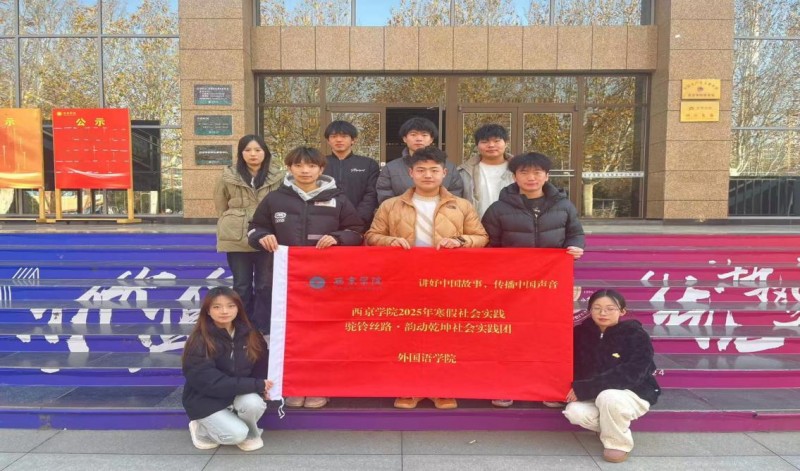

习近平总书记强调,“保护好古建筑,就是守护住了历史的记忆与文化的脉络。对待古建筑,要有敬畏之心、珍视之情。”党的十八大以来,习近平总书记发表一系列重要论述、作出一系列重要指示批示,为历史文化遗产保护工作引航指路。为积极响应国家号召,西京学院电子信息学院 “研行新说” 实践团于 1 月 18 日前往山西省晋中市寿阳县下洲村,开展了以 “匠心传承,展古建之美 ;艺术涵养,传非遗之韵” 为主题的深度实践活动,致力于在传统与现代之间搭建起守护与传承的桥梁。

始建于北魏的下洲村,留存40余处明清古民居,承载着往昔繁华。但如今,超70%古建筑受自然力侵蚀,存在较大隐患,且非遗传承形势较为严峻,诸多古老技艺和习俗可能濒临失传 。

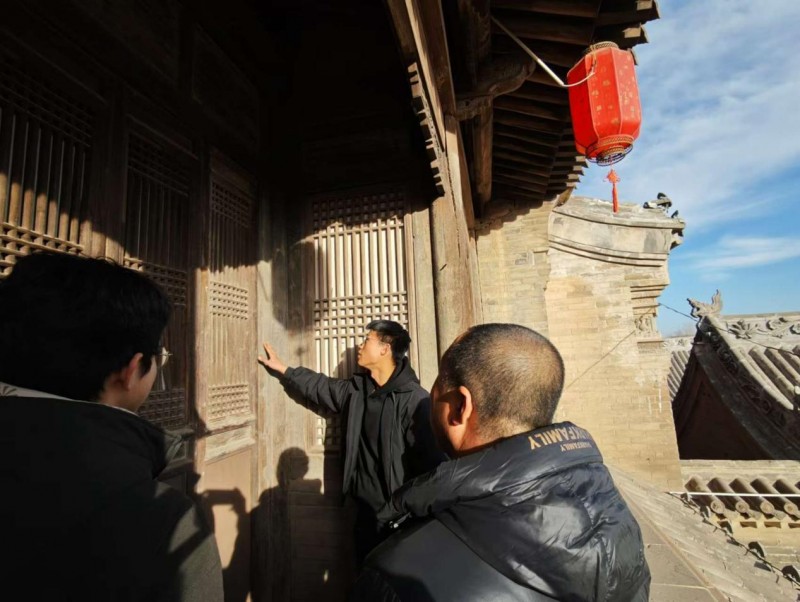

西京学院“研行新说”实践团的成员初到下洲古村,便被其浓厚的历史韵味所吸引。在当地负责人的热情引领下,团队成员深入各个古建筑遗址进行考察。在屋顶形式方面,我们发现既有庄重古朴的庑殿顶,其屋面有四面坡,前后坡屋面相交形成一条正脊,两山屋面与前后屋面相交形成四条垂脊,彰显着昔日屋主的不凡地位。墙体材质丰富多样,既有采用当地特色青砖砌筑而成的,质地细腻,历经岁月打磨,表面泛出古朴的光泽,青砖之间的灰缝均匀细密,展现出高超的砌筑工艺;也有以夯土筑成的墙体,厚实坚固,具有良好的保温隔热性能,土墙表面偶尔可见当年筑墙时留下的工具痕迹,仿佛在诉说着建造时的艰辛。

古建筑上的装饰图案与雕刻更是蕴含着深厚的文化寓意与历史信息。木雕多集中在梁枋、斗拱、雀替等部位,题材丰富,有象征吉祥如意的瑞兽图案,如威风凛凛的狮子,寓意着辟邪镇宅、权贵吉祥;石雕常见于门墩、柱础、栏杆等处,以精湛的工艺雕刻出各种花卉、人物故事等图案,例如有的门墩上雕刻着 “八仙过海” 的故事,人物形象生动,神态各异,展现出民间艺人对神话传说的独特理解与精湛技艺;砖雕则主要装饰在门楼、照壁上,以细腻的刀法刻画山水、花鸟等图案,营造出一种宁静悠远的意境,体现了古代文人对自然山水的向往与追求。这些装饰图案与雕刻不仅是艺术的瑰宝,更是当时社会文化、民俗风情的生动写照。

随后,团队成员紧跟古建筑保护专业人员前往聂家大院,参与到古建筑保护工作实践中。在专业人员的指导下,成员们协助进行建筑构件的清洁工作,小心翼翼地去除灰尘与污垢,确保不损伤建筑表面;还参与了简易的修缮工作,如修补破损的砖瓦、加固松动的木构件等,深刻感受到了古建筑保护工作的艰辛与责任的重大。

实践第一天,团队成员们感触颇深。每一处濒危的古建筑、每一项濒临失传的非遗,都深深触动着大家的内心。大家意识到,这不仅是一场与时间赛跑拯救古建筑的行动,更是在现代浪潮中寻回非遗传承的艰难征程,责任重大,必须全力以赴守护这份珍贵遗产。

实践第二天,团队成员在与当地负责人交流后,随工作人员深入考察古建筑,并与村民进行了深入交流,了解古村生活的点滴,如传统的节日习俗、民间故事等,进一步了解了不同时期古镇的发展特点、建筑特色(包括建筑风格、结构与装饰等方面的独特之处)以及古镇的文化底蕴(如传统手工艺、民俗文化等内容),这促使团队成员对古建筑历史有了更深入的理解与体会。

同时,团队成员化身志愿者接待游客,为游客讲述下洲村从往昔的繁华昌盛到如今的岁月沉淀的历史变迁,细致地解读古镇建筑的独特风格与精妙之处,挖掘每一处砖瓦背后的文化底蕴。在讲解过程中,成员们用生动的言语描绘飞檐斗拱的精巧、砖石木雕的细腻,传递古镇独特之美。为了更好地诠释,成员们不断钻研古建筑资料,每一次讲解都是知识的温故,每一次交流都碰撞出全新的感悟,加深了对其历史底蕴的理解。

最后,团队成员分组前往下洲村坚守在古建维护第一线的工作者家中,为他们带去米面粮油、保暖用品等生活必需品,表达对他们的敬佩之情。在与工作者们交流过程中,成员们认真聆听他们讲述村子的过去,包括曾经的生活场景、传统习俗以及古建筑在他们记忆中的模样和故事等。

通过此次实践活动,团队成员不仅汲取了丰富的历史文化知识,更在实践中锻炼了自身的综合能力,培养了深厚的文化自觉与自信,成为了古建筑保护与非遗传承的忠实倡导者和积极参与者。与当地居民的紧密互动,无论是在保护工作中的携手合作,还是与工作者的温馨交流,都极大地增强了社区凝聚力,让大家深刻体会到文化传承是一项需要全社会共同参与的伟大事业。

部分团队成员心得:

电子信息工程2303班康馨怡:

从“感知”到“担当”

通过这次社会实践活动,我在知识、能力与思维上都有了很大的提升:

第一,在知识层面,我系统学习了古建筑的文化背景和修缮技艺,从理论到实操都获得了全方位的经验。这次实践不仅让我对古建筑的艺术价值有了初步领悟,也让我懂得如何从历史中汲取智慧应对当下挑战。例如,古建筑中秉持的环保建筑理念,完全有借鉴于现代绿色建筑设计。

第二,在能力方面,活动锻炼了我各方面的实践能力,包括动手能力、沟通协调能力和团队协作意识。维修过程中,我亲身体验到团队合作的重要性,而志愿讲解则让我学会调动知识与情感,向不同人传递文化。

第三,更重要的是,这次实践让我拥有了更强的社会责任感和使命感。保护文物的过程,实际上是一次跨越时空的对话,是与祖先的对话,也是在为后人构建记忆的桥梁。我深刻认识到,挖掘文化遗产的价值,传播优秀民族文化,是我们这一代青年不可推卸的责任。

活动虽然结束,但这次经历唤醒了我内心深处对传统文化的热爱和思考。中国上下五千年的文明长河,它留给我们的不仅是建筑、文物、艺术,更是深深刻在民族基因中的自信与归属感。我希望在未来的学习生活中,能将保护和传承文化记忆的热情化作具体行动,投身于守护和发扬中华传统文化的事业中。

电子信息工程2302班靳智烽:

这次实践活动,于我而言,是一次极具意义且影响深远的经历。这段旅程不仅让我对山西古建筑有了更为深刻的认识,更在实践中实现了自我成长与蜕变。

踏入山西这片承载着厚重历史文化的土地,仿佛步入了一座露天的历史博物馆。从古老的寺庙到典雅的民居,每一处古建筑都宛如一位位沉默的老者,静静诉说着往昔的故事。佛光寺那宏大壮丽的斗拱结构,历经千年风雨依然坚固如初,展现出古代工匠卓越的技艺和智慧;平遥古城的城墙蜿蜒曲折,城墙上的每一块砖石都见证了岁月的沧桑变迁,让人不禁感叹古人规划城市的精妙构思。这些古建筑风格各异,却又都蕴含着丰富的文化内涵,它们是中国传统建筑艺术的瑰宝,也是中华民族历史记忆的重要载体。

在实践过程中,我们深入参与到古建筑保护工作的各个环节。跟随专业的文物保护团队,我们学习如何运用先进的检测技术对古建筑的结构安全进行评估。同时,我们也参与到实地的修缮工作中,亲身体验传统修缮工艺的魅力与艰辛。从清理古建筑表面的污垢到修复破损的构件,每一个步骤都需要小心翼翼、精益求精。在与工匠师傅们交流的过程中,我深刻感受到他们对传统技艺的执着坚守和对古建筑的深厚情感。他们用双手传承着千年的工匠精神,让古老的建筑重焕生机。

电子信息工程2302班安鹏飞:

通过这次实践活动,我深刻认识到大学生在古建筑保护中肩负着重要的责任。我们作为新时代的青年,拥有丰富的知识储备和创新思维,应该积极投身到古建筑保护事业中去。首先,我们要加强对古建筑知识的学习和研究,深入了解古建筑的历史文化价值、建筑风格和构造特点,为古建筑保护提供理论支持。其次,我们要发挥自身的优势,利用新媒体平台广泛宣传古建筑保护的意义,提高公众对古建筑保护的关注度和参与度。此外,我们还可以通过参与志愿者活动、社会实践等方式,亲身体验古建筑保护工作,为古建筑的修缮和维护贡献自己的一份力量。

发表评论